고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

세상만사, 책에서 길어올린 이야기[세책길 4-1]

이찬수, 2023, <메이지의 그늘>, 모시는사람들.

“일본을 알려면 일본의 제사 문화를 알아야 합니다.”

인권연대가 주최하는 ‘이찬수 교수의 메이지의 그늘’ 기획강좌는 일본에 대한 흥미롭고도 시의적절한 분석을 제시한다. 1월 31일 첫 날 주제는 <메이지 시대의 ‘영혼의 정치’와 제사하는 국가>였다. 이찬수 교수는 메이지유신이 제도화한 ‘영혼의 정치’를 종교학자의 눈으로 분석했다. 이를 통해 우리는 과거사를 바라보는 한국과 일본의 극단적인 차이점을 발견할 수 있다. 한국에서 “진정한 사과”를 말하지만 일본으로선 그 말의 맥락을 이해하기 힘들어한다. 그러므로 한일관계 정상화는 죽음을 바라보는 서로 다른 문화를 이해하고 존중하는 것에서 출발해야 한다.

이찬수 교수는 “제사를 지내는 건 사실 한중일 공통이지만, 일본의 독특한 점은 죽은 사람은 존엄한 존재인 호토케[佛]가 되고 죽음은 생전의 모든 것을 정화하며, 신에게 책임을 묻는 개념이 희박하다는 데 있다”고 지적했다. 야스쿠니 신사에 조선인도 합사돼 있다는 걸 바라보는 한국/중국과 일본의 너무나 다른 태도를 생각해보자. 한국/중국에게 천인공노할 짓이 정작 일본에선 왜 문제인지도 이해하기 힘들어한다. 그 정신적 뿌리를 알려면 메이지 유신(維新)까지 거슬러 올라가야 한다.

유신은 말뜻을 풀어보면 유지하면서[維] 새롭게 한다[新]가 된다. 유신은 일본의 정신[和魂]을 지키면서 서양 문명[洋材]으로 일본을 새롭게 한다는 것이었다. 여기서 일본의 정신에 해당하는 것이 신토[神道]였다. 이로써 메이지[明治] 체제는 막부에서 천황제로 권력구조를 새롭게 하면서도 실상은 “전근대적 정교일치 국가를 구축(27쪽)”했다. 이로써 “종교의 자유를 보장하라는 서양의 요구를 수용(27쪽)”할 수 있었다. “제사의 대상이 된 ‘귀신’은 제사를 드리는 이들에게 담론의 주체가 되고 문화의 근간으로 작용하며 국가 운영의 이념적 기초를 제공하는 순환적 구조(28쪽)”인 셈이다.

“메이지 천황 중심의 새로운 정부를 만들어 가는 과정에 각종 전란도 벌어졌다. 이때 죽은 이의 영혼을 국가 차원에서 제사하는, 일종의 ‘제사의 정치’로 사회를 통합하면서 정부의 정책도 정당화해 나갔다(24쪽).” 여기서 생겨난 신조어가 호국영령[護國英靈)이다. “’영령’은 본래 메이지 초기 군대에서 특수하게 사용되던 용어였다가, 일본이 국운을 걸고 벌인 러일전쟁 당시 언론들이 자국 전사자에 대한 존칭으로 빈번하게 사용하면서 일반명사가 되었다(25쪽).” 도쿄에 있는 야스쿠니신사에 있는 전쟁박물관인 유슈칸[遊就館]에 명기한 “영령을 현창하고 근대사의 진실을 밝힌다”는 사명은 ‘영혼의 정치’에 따른 자연스런 귀결이다.

이찬수 교수는 “사실 일본만의 현상은 아니다”라고 강조했다. 서양은 말할 것도 없고 한국도 ‘현충일’에서 보듯 한국도 유사한 구조를 갖고 있다. 이 역시 ‘제사의 정치학’의 연장선이다. “가령 누군가 대통령이 되었는데 국립묘지에 참배하지 않거나 영혼을 현양하는 행위를 전혀 하지 않는다면, 설령 영혼이라는 것은 없다고 믿는 이들조차 대통령의 그런 행위를 비판할 것이다. 죽은 이의 영혼을 높이는 행위가 이미 국가를 움직이는 동력의 일부가 되어 있기 때문이다(28~29쪽).”

일본이 한국/중국과 다른 점이라면 메이지 정부가 만든 국가체제에서 찾아야 한다. 메이지 정부는 정치와 종교의 일체화를 통해 천황 중심 국가체제를 만들어 갔다. 메이지 시대 헌법은 천황을 무한한 권리를 갖되 아무런 책임도 지지 않는 존재로 규정했다. 천황은 헌법의 원천이자 헌법을 초월한 존재로서 말 그대로 ‘신(神)’이 됐다. “물론 천황이 만든 건 아니죠. 메이지 유신 주도세력은 천황을 교조로 하고 교육칙어와 군인칙유를 경전으로 하며 전국에 있는 신사를 교회로 삼는 사실상 ‘천황교’를 만들어낸 겁니다. 메이지 시대 일본인들은 모두 ‘천황교 신자’가 됐습니다.”

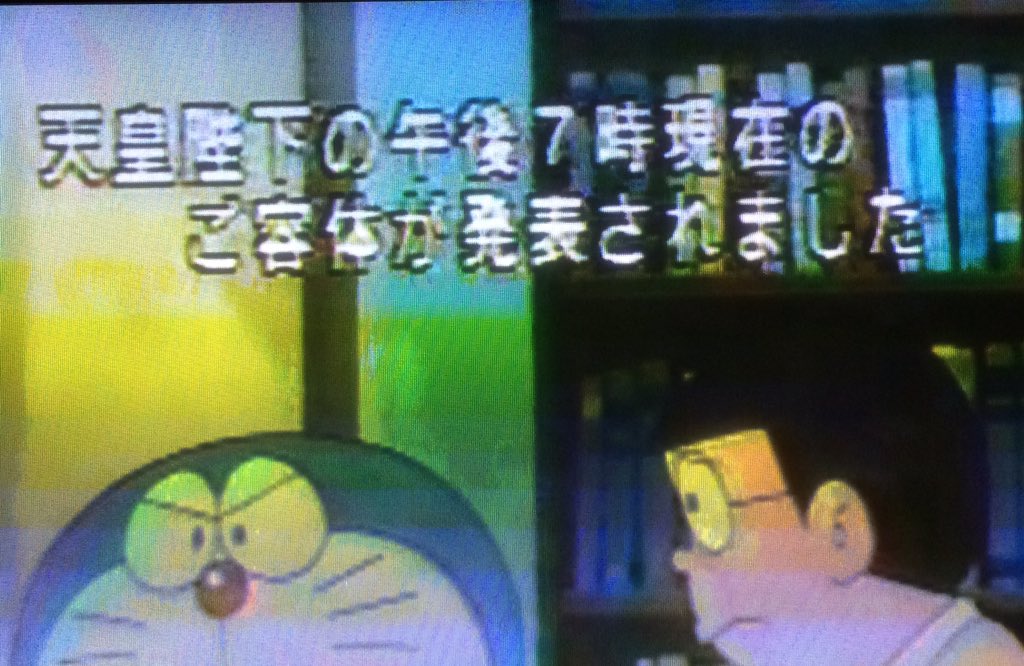

1945년 패전 이후 천황은 ‘인간 선언’을 했다. 이제 천황은 상징적 존재로 남게 됐다. 하지만 그걸로 ‘천황교’는 사라졌을까. 이찬수 교수는 유명한 1988년 당시 텔레비전 화면을 보여줬다. 야구중계를 하는 중간에 히로히토의 체온과 맥박, 혈압을 속보로 내보냈다. 이런 일이 서너달 동안 계속됐다. 그렇다고 일본인들이 순수한 ‘천황교’의 희생자일까. 이찬수 교수는 “일본인들이 천황교를 이용한 측면도 있다”고 지적헀다.

이런 구조에서 나오는 치명적인 부산물이 있다. “때로는 전쟁 책임은 천황에 있다는 핑계를 대며 내심 전쟁에 동의했던 개인의 책임을 회피하기도 했다… 부정적으로 이야기하면, 일본 국민의 주체성은 희미하거나 불분명하거나 유동적이었다(72쪽).” 이찬수 교수는 “행위 주체가 모호해진다. (천황이) 하라고 해서 했으니 자신의 책임은 사라져 버린다”면서 “일본문화론에선 이를 아마에(甘え)와 ‘공기를 읽는다[空気を読む]로 표현한다. 공통점은 책임회피”라고 지적했다.

“야마모토 시치헤이(山本七平, 1921~1991)는 제2차 세계대전의 패전국인 독일과 일본이 전쟁범죄에 대해 취하는 태도가 달랐던 이유도 여기서 찾았다. 일본인들은 모든 잘못된 결정의 책임을 ‘어쩔 수 없었어’ 하는 식으로 ‘공기’에 맡긴 뒤, 미국이 만들어 놓은 새로운 ‘공기’의 명령에 따르며 전후에 새로운 삶을 시작했다는 것이다. 천황이 항복을 선언한 날 도쿄가 도리어 차분하기도 했다는 것이 이제는 공기가 바뀌었다는 사실을 수용하는 데서 오는 행동이었다는 것이다(74~75쪽).” 행위는 있는데 행위 주체가 없는 모호한 상황은 ‘무책임 정치’를 만든다.

‘천황교’는 일본사회에 어떤 영향을 미쳤을까. 다음주 화요일(2월7일)에는 오오야케(公)과 와타쿠시(私), 와타쿠시(私)와 혼네(本音)라는 개념을 통해 메이지 시대의 그늘을 짚어볼 예정이다.

'雜說 > 자작나무책꽂이' 카테고리의 다른 글

| 와타쿠시(私) 죽여 오오야케(公)로, 그 뒤에 남는 건 (0) | 2023.02.08 |

|---|---|

| 중국이라는 충격, 한국의 선택이 더 걱정스럽다 (0) | 2023.02.05 |

| 우리는 모두 우리가 보고 싶은 환상의 포로다 (1) | 2023.01.26 |

| 엉터리 번역이 망쳐놓은 추천도서(4) <지도 위의 붉은 선> (2) | 2023.01.13 |

| 문재인 정부, 어디서부터 잘못된 것일까 (0) | 2023.01.09 |